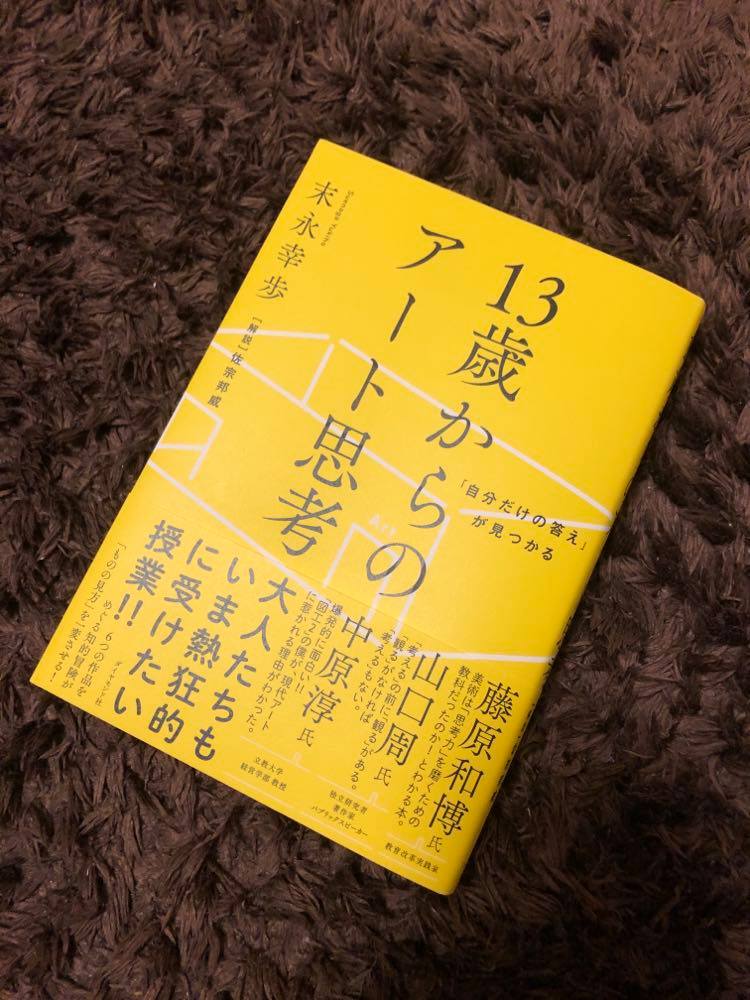

最近読んだ本の中で一番に面白かった!

自分は美術館では「ごぼう抜き」タイプ。

作品をじっくり観ることができない。でも、作品の解説文は読んでおかないと落ち着かない。

ダメな鑑賞方法だと分かってはいるけれど、いまいち芸術をどう捉えたらよいものか分からない。

でも僕のような人は多いと思う。そんな人全員に読んで欲しい。

本の主題は、ビジネスの世界でも最近叫ばれている「アート思考」。

正解のないVUCAの時代に大事なのは、いかに自らが問いを作り、それに自分なりの回答を見出せるか。

著者は従来型の課題解決をアーティストではなく「花職人」だと書いている。他人の要望にキレイに応えるのが花職人。同じキレイな花でも、自らの興味を深く探究しその結果が「表現としての花」になるのがアーティスト。

これからはアーテイストの時代。

この本はそのメッセージを実際の美術の授業のごとく作品鑑賞の体験を通じて実感させてくれた。

アートの歴史は、常識やからの逸脱の歴史だ。

20世紀にカメラが誕生したことで、ルネサンス以降脈々と続いた「目に映ったとおりに描く」という絵画の存在意義が薄れ、アートの新たな価値を探す旅が始まった。

そしてピカソはリアルなもの=遠近法という常識を壊し、目で見たままの姿も実はリアルではないというチャレンジをした。

そしてそのチャレンジは、何らかの対象物を描くだけが絵画ではない、という抽象画の誕生や、視覚だけではない触覚や思考を働かせるアートの誕生へと続く。

さらには、何らかのイメ―ジを伝達するのではなく、(なかなか難解だが)物質としての絵そのものを表現するもの、そして最終的には現代においてアートとは何かという枠組みに対する問題提起にまで繋がっている。

こうした作品の根底に流れる時代背景を知ることで、その作者が探求したこと、チャレンジしたかったことが垣間見える。

一方で、作者の意図を探りすぎる必要もない。アート鑑賞は、見る人が自由に作品とやりとりすべきだ、と。

そのことに強く納得できた例として、例えば音楽は作者の意図を探らずに自分なりに楽しむことができる。

ある曲を聴けば、昔の思い出や風景を自然と思い出す、というような自分と作品との関係性を自分自身で作っているだろう。でも絵画などの視覚作品とその関係性を築く人は少ないという。

確かに、自分も絵に余白があるほうが楽しめるタイプ。自分が水墨画が好きな理由に気づいた。余白の部分がどんな風景なのかを自分なりに想像することが楽しいからだ。

漫画や映画よりも小説のほうが好きなのもその理由。きっと自分で視覚世界を空想できるから。

「作品とその背景の関係性を理解して分かった気になる」というのは実は上級者の楽しみ方だ。

むしろ作者の意図は脇に置いてしまってOKで、自分自身と作品が勝手にやりとりをして関係性を作るという楽しみ方をすべきだ。

それが自分なりの回答を作るアート思考そのものだ。

今度美術館に行くならば、この絵はそもそも何が描かれている?その特徴にいてどう感じるか?この絵は好き?好きならば、その理由は?みたいな感じで、自分に質問を投げかけながら、ゆっくり歩きたい。。